今から20年前の平成12(2000)年9月12日、夜半から東海地方を記録的豪雨が襲った。当時、国土交通省の河川局長(現水管理・国土保全局)だった私は一睡もせず次々と入ってくる出水状況の報告を受けていた。一夜明けた13日の朝、この水害の重大さがテレビ画面を通じて全国へ伝えられた。広大な低平地の名古屋市は泥水の下になっていた。写真-1は、浸水で外に出られなくなった中部整備局の職員が撮影した名古屋市内の浸水状況である。今では当たり前になっている「浸水想定区域図」を世に出す機会を捉えたと私は判断した。水防法改正であった。

江戸の国土開発から近代の治水へ

1600年関ケ原の戦いで勝った徳川家康は、1603年に征夷大将軍の称号を受けると江戸に戻り、幕府を開府した。戦国時代の領土膨張は封じられ、人々のエネルギーは内なる国土開発に向かっていった。

当時、河川は山地から扇状地へ出ると一気に広がり、沖積平野を形成しながら八岐(ヤワタ)ノ大蛇(オロチ)のような姿で海に流れ出ていた。全国の沖積平野で、このヤワタノオロチとの戦いが開始された。

人々は力を合わせて堤防を築き、ヤワタノオロチの河道を1本の堤防に押し込んでいった。かつての湿地帯は田畑へと変貌した。今ある日本の堤防の大部分はこの江戸時代に築造された。耕作地は拡大し、日本国土の原型がこの江戸時代に形成されていった。

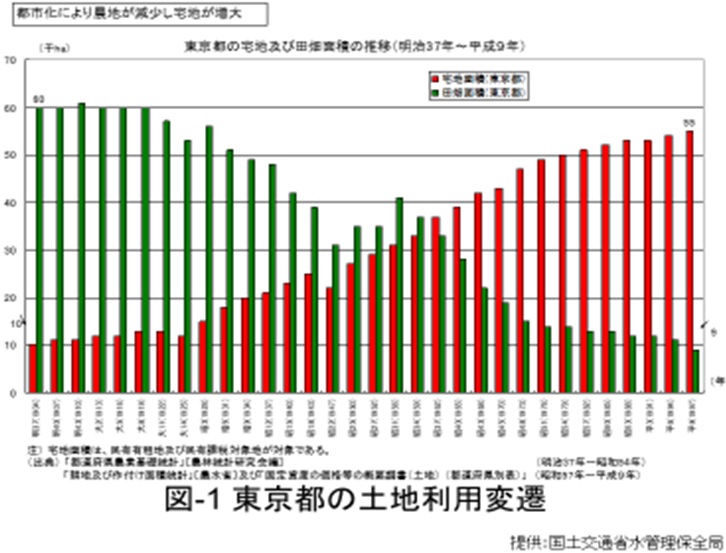

19世紀末、日本は近代化に突入していった。河口域の沖積平野で都市化が一気に進展した。田畑が工業地帯と住宅地に変わっていった。大雨になると水が遊んでいた水田が消え、コンクリートとアスファルトの都市になっていった。

都市部に人々と財産が集積していった。江戸時代の河川工事は、国土開発というオフェンスであった。近代の河川工事は、人々の命と財産を守るというディフェンスになっていった。その守備の治水は、土地利用変遷に伴い急速に重要性を増していった。

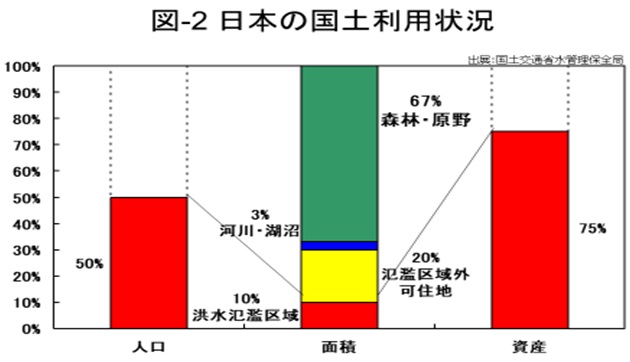

図-1は、過去100年間の東京都の土地利用変化である。下の図-2は日本の国土利用と水害危険地域の関係図であり、洪水に対して危険な土地に人と財産が集中していることを表している。

安全はコインの裏

行政が実施する治水計画は、ある制約の下にある。その制約とは、ある一定の自然の力、つまり洪水の規模を想定して、その想定した洪水を押さえ込む装置を建設する点にある。

「自然の力を想定する」のがいかに不自然か、それは自然と付き合えばすぐに分かる。人間が想定した自然の力は、自然そのものによって必ず乗り越えられてしまう。治水計画でも全く同様である。想定した洪水規模は、いつかは必ず、実際の洪水によって乗り越えられてしまう。

治水で「100年に一度の洪水」という確率の言葉が使われる。これは「100年に一度の大洪水が、100年に一度だけ発生する」ことを意味しない。

この100年確率を厳密な確率論ではなく、小学生でも理解できるように分かりやすく言いかえる。100年に一度の洪水の確率とは、次の算式で表わされる。

1/100=1/2×1/50

この算式の意味は、ある川のほとりに家を新築したとする。その家で50年間住み続けるとする。その川が100年に一度の大洪水で堤防が破堤して、濁水がその家を襲う確率が2分の1ということなのだ。確率2分の1の安全性とはコインの裏表の確率である。コインを投げて裏が出る確率で、その家は濁流に呑まれてしまう。100年確率の治水事業というのは、その程度の低い安全しか国民に提供できないことを意味している。自然の猛威がこの程度の治水計画を乗り越えてしまうのは当然である。

なお、オランダの治水計画では1/10000年、英国は1/1000年、米国は1/500年の安全確率で行われている。(進化する社会―浸水想定区域図の誕生② に続く)

2021/2/3 不動産経済FAX-LINE