進化する社会―浸水想定区域図の誕生①に続く

機会到来

日本で治水の安全確率を上げていくことが治水なのか? 実は治水の安全確率をいくら上げても問題の解決とならない。なぜなら、自然の力はいつかその確率をも上回ってしまう。

かえって治水の安全確率を上げていくことは危険でもある。治水施設に守られていると、人々は自然の暴力を忘れていく。施設に守られ、自然の暴力を忘れている社会が自然の猛威に打ち破られた時、その被害は取り返しがつかない。ハード施設だけで安全性を上げていく問題点がここにある。

自然相手の分野は、ハードの施設対策だけではしょせん無理なのだ。人間はいつしか必ず自然に乗り越えられる。その認識からソフト対策が浮上してくる。

平成12年の東海豪雨で、「自然の猛威は人間の想定を超えわれわれを襲ってくる」という認識が一瞬であったが日本社会に広がった。

この時まさに、治水の抜本的なソフト対策を仕掛ける絶好の機会となった。

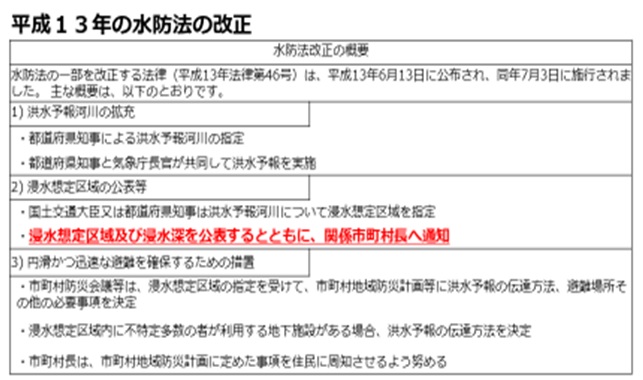

そのソフト対策とは水防法を改正して「浸水想定区域」を公表することであった。

タブー

浸水想定区域図とは、河川が氾濫した場合の浸水範囲と浸水程度を明らかにする地図である。この図によって、大水害である地区は50cm浸水し、ある地区は1m浸水し、ある地区は5mも浸水することが明らかになる。

過去20年来、浸水想定区域の作成と公表は、日本の河川行政内部で悩ましい課題であった。河川行政はこの浸水想定区域図に関してトラウマを持っていた。建設省時代、ある川で浸水想定図を公表したことがあった。ところが地元の国会議員、自治体、そして不動産関係者から猛反発を受けてしまったのだ。

「建設省は無責任だ!」「そのような図をつくっている暇があるなら早く治水事業をやれ!」「地域の不動産価値が下がる!」などであった。

河川行政内部でも賛否の議論があった。「発表する対象の洪水規模を一体どう考えるのか?」「堤防のどの箇所から破堤すると仮定するのか?」「実際に浸水した時の責任はとれるのか?」「この図の公表によって治水事業の優先度が混乱する!」などの難問が山のように提起された。それ以降、この浸水想定図を外部へ出すことはタブーとなってしまった。

情報公開のハザードマップ

昭和の後半から開始された長良川河口堰は、平成元年ごろから激しい市民運動の対象となった。公共事業全体への不信感と相まって、その反対運動は市民団体やマスコミ、政治を通して激しさを増していた。

私もその中の真っただ中にいたが、この事業を無事に乗り切った理由の一つに情報公開があった。平成5年、苦境に追いやられた河川行政は、長良川河口堰事業で技術情報を全て公開することにした。この情報公開は、マスコミや世論の支持を得た。この当時、行政現場で「情報公開」という用語は全く広がっていない時代であった。

長良川河口堰事業の情報公開以降、河川行政はこの経験を大切な遺産として受け継いでいった。技術情報は世に出す。建設省内ではそれに反対する意見は消えていた。

社会全体も変っていた。行政は情報を公開し、国民は知る権利がある時代となっていた。浸水想定区域策定の専門技術上の問題は残されている。しかし、これは国民の安全に係る情報である。ともかく国民へ情報は提供すべきだという判断を行った。

自然の力は大きい。われわれの計画はいつか乗り越えられてしまう。だがもし建物が被災しても、情報さえあれば人の命だけは助かる。「情報が人々を助ける」という共通認識により国会は全党一致でこの水防法改正を支持してくれた。不動産業界もこれに反対の意向を表明することはなかった。

平成12年の大豪雨翌年の平成13年、水防法においてハザードマップ、つまり浸水想定区域の作成が義務づけられた。近年、全国各地の川で浸水想定区域図が次々と発表されている。

このハザードマップは、どこが危険で、どこが安全なのか? どこを開発し、どこを保存すべきか? いざという時どのように連絡して、どこへ避難するのか? これらの問いに答えられる都市づくりの基礎資料となっていった。

21世紀は気候の変動が激しく、さらに気象は凶暴化する。平成13年水防法改正で、未来の国土の安全のためのソフト手法がやっと揃っていった。

2021/2/3 不動産経済FAX-LINE